Con algunas variantes en los estilos y

realidades locales Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa -los tres

principales exponentes, hasta ahora, de la ola neopopulista latinoamericana- fueron

electos en primera instancia para cambiar el statu quo y garantizar equidad social.

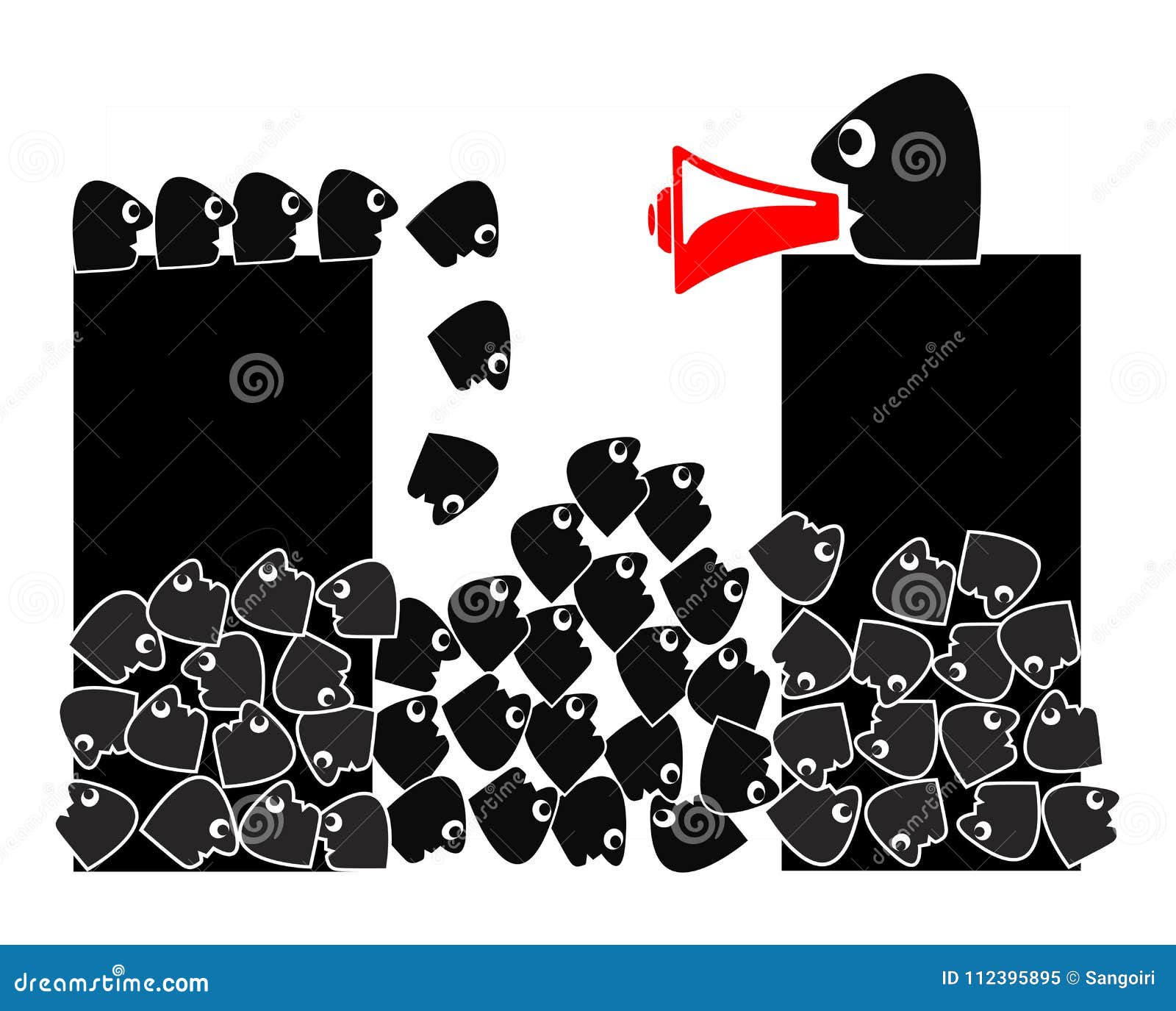

Los tres lo pretendieron hacerlo mediante la

relación directa y paternalista líder-pueblo, sin mediaciones organizativas o

institucionales, donde los seguidores están convencidos de las cualidades

extraordinarias del caudillo y creen en el intercambio clientelar como

infalible fórmula para mejorar su situación.

También les fue común utilizar una retórica de

ruptura y enemistad con un enemigo externo (el imperialismo) e interno (la oligarquía criolla), y un

discurso digno de la etapa de guerra fría el cual se antojaría obsoleto ante

las realidades del siglo XXI, pero cuyo éxito consiste en la capacidad de verse

reflejados como “redentores”.

Estos líderes han trastocado los valores de la

democracia. Triunfaron claramente en las urnas y recurren como gobernantes a las

elecciones como un instrumento legitimador, pero han propiciado incontables

acometidas contra las instituciones con un ejercicio arbitrario del poder, la

personalización de la política y numerosas reformas legales y constitucionales tendientes

a concentrar en sus manos el proceso de toma de decisiones.

Sobre todo, han demostrado ser adversarios

jurados del pluralismo.

En su lógica el caudillo está por encima de

las reglas, del Estado de Derecho y de las instituciones, las cuales son

primero utilizadas para después ser despreciadas.

Se trata de “alcanzar la hegemonía”, de

acuerdo a los escritos del autor argentino Ernesto Laclau, principal doctrinario

del neopopulismo, y también a la obra de quien fue su padre ideológico, el

fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci.

La voluntad del Caudillo se convierte en ley porque al ser él la genuina

encarnación del Pueblo nadie ni nada hay mejor para distinguir lo justo de lo

injusto, lo bueno de lo malo. La

desarticulación de las instituciones liberales y de la división de poderes se efectúa

en aras del “proyecto de Nación”.

Pero no hay populismo sin “pueblo”, sin electores

convencidos por la propaganda simplificadora y el discurso maniqueo diseñado para

conectar con los sentimientos y las pasiones.

No hay populismo sin una masa ávida de proyectar

sus frustraciones en un caudillo, de identificar autoridad con “mano dura”, de equiparar

proyecto con revancha, desarrollo con asistencialismo y patriotismo con

militancia.

Los líderes populistas latinoamericanos nos

obligan a formularnos preguntas:

¿Realmente

tenemos vocación por la legalidad y la democracia, o nuestras inclinaciones van

por un gobierno vertical y suponen un íntimo fervor por el autoritarismo?

¿Somos racionales o preferimos la comodidad de

creer en los prodigios del liderazgo carismático?

¿Somos ciudadanos plenos, cuidadosos de

nuestras libertades y responsabilidades,

o tras la apariencia de “ciudadanía” ocultamos rezagos de viejas servidumbres?

Pedro

Arturo Aguirre